[박정진의 차맥] 〈18〉 한국차 신회학 다시쓰기 ⑥ 매월당 폭포에서 깨닫고, 물과 차에 정통<세계일보>

- 입력 2011.08.08 (월) 17:13

茶에 관한 모든 이야기 詩로 표현… 차선일미 감흥 느껴

20110808003940

-

전국 팔도를 떠돌던 매월당 김시습은 성종(成宗)이 즉위하자, 1471년 37세에 서울로 올라와 이듬해에 수락산(水落山) 동봉(東峯)에 ‘폭천정사’를 짓고 10여년 생활했다. 호곡(壺谷) 남용익(南龍翼)의 ‘간폭정기(看暴亭己)’라는 고서에 ‘수락산 옥류동 옥류(금류)폭포 옆에 간폭정을 지었는데, 그 위 5리쯤에 매월당 김시습이 살던 터가 있다’는 기록이 있다. 폭포 옆에는 금류동천(金流洞天)이라는 각자가 있다. 이곳은 지금의 수락산 내원암(남양주시 별내면 소재) 인근으로 추정된다.

매월당의 문학세계를 집대성한 시문집인 ‘매월당집’은 원집 23권 중 15권이 시로 이루어져 있으며, 수록된 작품은 2200여수에 달한다. 이는 전체 저작의 3분의 2에 해당한다. 매월당이 얼마나 시 읊기를 좋아했는지 짐작이 간다. 그에게 시는 생활이었던 것 같다. 매월당은 자신의 심정은 물론이고, 때로는 철학이나 사상마저도 시로 표현하기를 즐겼다. 어쩌면 산문은 싱거웠는지도 모른다. 그래서 그는 차에 관한 이야기도 시로 남겼다. 그가 차에 관한 해박한 지식과 차생활을 산문으로 남겼으면 오늘날 한국의 차사는 달라졌을 것이다. 아마도 한국의 육우(陸羽·733∼804·중국 당나라 때 ‘다경’ 저술)가 되었을 것이다.

매월당은 서울로 상경한 뒤, 10여 년간 수락산 자락에서 살았다. 오늘도 그를 기리는 정이 매월정(梅月亭)으로 남아있다.

매월당의 시는 수만 편에 달했다고 한다. 대부분 그 자신에 의해 불태워지거나 오랜 유랑생활로 인해 흩어졌다. 그가 죽은 지 18년이 지나 중종의 명으로 유고수집이 이루어졌으니 그 사이 많이 일실되었을 것은 자명하다. 이 일을 맡은 이자는 10년 걸려 겨우 3권을 수집했다고 한다.

매월당의 기행은 주로 서울과 경기를 중심으로 춘천·가평 등 경기 동북부와 멀리는 평안도, 황해도에 이르고 있다. 이 지역은 대관령을 축으로 관서지방이다. 그는 49세 이후 수락산의 동봉서실의 생활도 접고 관동으로 떠난다.

수락산에 있을 때 노래한 빼어난 몇몇 시가 있다.

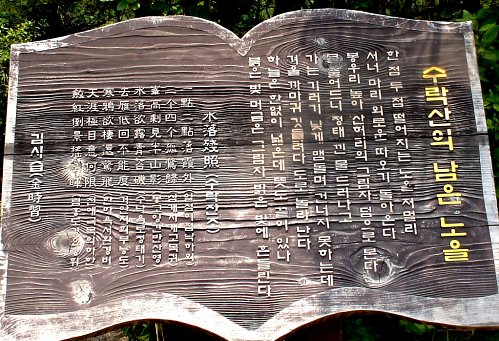

매월당의 시 ‘수락산의 남은 노을’(水落殘照) 시판.

기행 시편의 처음은 ‘압봉로화(鴨峯路花)’인데 수락산의 오리봉(鴨峯)에서의 감회를 읊은 것이다. 이 시는 경이적일 정도로 축제적인 기쁨의 분위기로 가득 차 있다. 매월당의 시 가운데서도 가장 긍정적인 시이다. 대자연의 생명력에 대한 찬탄과 희열로 충만하다. ‘노원초색(蘆原草色)’ ‘수락잔조(水落殘照)’ 등이 유명하다.

“한점 두점 떨어지는 노을 저 멀리/ 서너 마리 외로운 따오기 돌아오네/ 봉우리 높아 산허리의 그림자 덤으로 보네/ 물 줄어드니 청태 낀 물 드러나고/ 가는 기러기 낮게 맴돌며 건너지 못하는데/ 겨울 까마귀 깃들려다 도로 놀라 나네/ 하늘은 한없이 넓은데 뜻도 끝이 있나/ 붉은빛 머금은 그림자 밝은 빛에 흔들린다.”(수락산 남은 노을)

우리 선조들은 특별히 차를 마시기 위한 차실을 갖추지는 않았다. 정자나 서재가 차실이었고, 그러한 차를 마시는 공간은 자연과 더불어 있거나 자연으로 통해 있었다. 유불선을 관통한 매월당에게는 청평사가 큰 위안이 되었을 것으로 짐작된다. 청평사는 훌륭한 정원도 구비되어 있어서 소위 매월당의 초암차가 발상되기에 가장 적합한 곳이기도 하다. 마치 일본 차실의 본보기 같은 곳이다. 일본의 차실은 인공정원을 거쳐서 들어간다.

고려 후기의 이자현(李資玄)은 1087년부터 37년간 춘천의 청평사(淸平寺)에 머물면서 문수원(文殊院)이라는 고려정원을 만들었다. 그는 이곳에서 특히 불교 경전 가운데 내단(內丹)수행을 내포하고 있는 능엄경(楞嚴經)을 수행하면서 수많은 정자와 전각을 지었다. 이자현이 주석한 청평사 경내 구조는 폭 15㎝, 길이 100m의 인공수로가 설치되어 수로를 통해 계곡의 물이 경내를 돌아나가도록 설계되었을 정도이다. 이자현은 이곳 오봉산 정상 아래에 인공석실과 청평식암(淸平息庵)이라는 각자(刻字)를 남겼다. 청평사는 차와 물이 만나는 곳이고, 차선일미가 실천될 수 있는 최적지였을 것이다.

매월당의 차시는 음미하면 할수록 그의 선경에 도취한다. 누가 차시를 써서 그와 품격을 겨룰 것인가. 우리는 오늘의 입장에서 차와 관련된 옛 산문문서나 기록문서가 나오면 그것의 희소성에 빠져 과대평가에 빠진다.

이운해(李運海)의 ‘부풍향차보(扶風鄕茶譜)’, 이덕리(李德履)의 ‘동다기(東茶記)’, 초의(草衣)선사의 ‘다신전(茶神傳)’, 동다송(東茶頌) 등의 산문기록은 중시하지만 이에 비해 매월당의 차시는 노래에 불과한 것이지, 차와 관련된 문서로 읽기를 꺼린다. 그러나 매월당은 산문으로 쓸 것도 시로 읊었다는 것을 상기할 필요가 있다. 매월당에게 차의 품격에는 운문이 적합하다고 생각하였을지도 모른다. 지금은 시라는 것이 산문에 비해 주변부에 물러나 있지만, 옛 사람들은 도리어 중요한 정보를 시로 남기는 것을 즐겼다.

한국 차의 다경(茶經)이라고 받드는 ‘동다송’도 실은 칠언시(七言詩)로 모두 31송(頌)이며, 다행히 송마다 주를 붙여 보충한 덕에 오늘날 경전의 반열에 오른 것이다. 그러나 주석이라는 것은 시를 잘 이해시키기 위한 보조이다. 주석의 여부에 따라 차의 고전 여부가 결정되는 것은 마땅하지 못하다.

조선 중후기에는 이미 ‘다경’을 비롯하여 차와 관련한 정보들이 백과사전적 지식에 속하는 것이었다. 특히 ‘만보전서(萬寶全書)’는 이를 잘 말해준다. 차와 관련한 문서를 남겼다고 호들갑을 떨 일은 아니다. 이를 한중일 삼국의 관점에서 보면 도리어 이들 산문은 우리의 차 지식과 기술과 전통이 얼마나 일천한가를 증명할 뿐이다. 차를 만들고 가공하고, 생산하고 마시는 것과 관련한 기술과 정보들이 차생활의 깊이를 말하는 것은 아니다. 그러나 매월당의 차시들은 하나같이 차와 차생활의 깊이를 알리는 노래이다. 이것을 과소평가해서는 안 될 일이다.

매월당은 조선의 교연(皎然)과 같은 인물이다. 교연은 육우를 있게 하였고, 실은 육우보다 더 앞선 차인이며, 육우와 벗하며 차를 마셨던 인물이다. 육우야말로 교연(皎然)의 물심양면의 영향으로 다경을 저술하였다는 것이다. 중국에 교연과 육우가 있다면, 한국에는 설잠(薛岑·매월당의 법호)과 초의(草衣)가 있는 셈이다. 한국의 진정한 ‘다불(茶佛)’ ‘다현(茶玄)’은 매월당이다.

중국의 교연은 육우보다 연장자로 북종선의 선승이었는데 차에 관한 그의 지식과 경험을 육우에게 전해 다경을 저술하도록 했다는 것이 최근 연구결과 속속 밝혀지고 있다. 차시로 말하면 교연이나 육우보다 한 세대 후의 인물인 칠완다가(七碗茶歌)를 지은 노동(盧仝)이 있지만 교연의 영향이 큰 것을 볼 수 있다.

매월당은 마치 조선의 교연과 같은 인물이다. 우리는 그나마 매월당이 있음으로써 단절된 차의 전통을 회복하고 연결시킬 고리를 찾을 수 있으며, 한중일 삼국 사이에서도 제 지분을 찾고 고개를 쳐들 수 있는 것이다.

매월당 김시습이 남긴 시 가운데 차를 소재로 혹은 주제로 삼은 작품은 ‘매월당 전집’에 67편 73수가 된다. 임준성(林俊成, 한양대)의 연구에 따르면 우리나라에 차가 전래된 이후 승속을 통틀어 가장 많은 차시를 남겼다. 매월당의 차시를 읽노라면 차과 관련한 기술적인 문서를 읽을 때보다 훨씬 더 우리나라 선비 혹은 스님의 차생활의 고양된 품격을 느낄 수 있다.

특히 초의와 매월당은 약 300년간의 차이가 난다. 그럼에도 불구하고 ‘동다송’ 전편에 흐르는 차의 정신과 매월당의 차시에서 느낄 수 있는 차의 정신은 하나로 관통하는 것 같은 감응을 받는다. 시간을 초월해서 흐르는 차선일미의 정신일 것이다.

“마음은 맑아 물과 같고/ 혼연히 트여 막힘이 없네./ 바로 이것이 물아를 잊는 경지/ 찻잔은 의당 자작하여 마신다네.”(古風)

맑은 정신의 소유자가 홀로 차를 우려 마시는 광경이다. 차의 최고 맛은 홀로 마시는 자작이라고 한다. 마음이 맞는 친지들과 한데 어울려 마시는 차도 맛있지만 그보다는 홀로 차를 즐기는 맛을 알 때 진정한 차인이 되었다고 한다.

“어제 저녁 구름 컴컴하더니/오늘 밤 상서로운 눈 날리네.”(중략)/ 한 사발 녹여 차 달이는데/ 이 저녁 고즈넉하기도 하네.”(夜雪)

“동산에 서리 맞은 밤을 추수했으니/ 화로에 눈 녹여 차를 끓일 때로다.”(次四佳韻山上人)

눈을 녹여 차를 끓일 줄 아는 아취(雅趣)는 그가 얼마나 차를 계절과 더불어 즐길 줄 아는가를 보여준다. 자연과 하나가 된 경지이다. 적당한 농사와 추수, 그리고 차를 즐기는 품이 농선일여(農禪一如)를 실천하는 청규(淸規)의 선사(禪師)와 같다.

“상인은 다병에 순수 차 달여/ 서방의 아미타불에 예배하네.”(五臺山)

상등의 인간은 차를 손수 달여 서방정토의 극락세계에 있는 아미타불에게 차를 올린다. 서방정토를 염원하는 것이 차인의 마지막 기도인가.

문화평론가 pjjdisco@naver.com

'◀취미와 여행▶ > 전통차및 음식' 카테고리의 다른 글

| [박정진의 차맥]〈17〉 한국차의 신화학 다시쓰기 ⑤ 매월대 폭포에서 깨달음, 물과 차에 정통 (0) | 2011.08.08 |

|---|---|

| [박정진의 차맥]〈16〉 한국차의 신화학 다시쓰기 ④ 매월당 초암차 남인 사림으로 이어져 (0) | 2011.08.08 |

| [박정진의 차맥]〈15〉 한국차의 신화학 다시쓰기 ③ 매월당 초암차 일본으로 건너가 (0) | 2011.08.08 |

| [박정진의 차맥] (14) 한국 차의 신화학 다시 쓰기 ② 매월당은 한국의 다성, 다신 (0) | 2011.08.08 |

| [박정진의 차맥] (13) 한국차의 신화학 다시쓰기 ① 매월당은 한국차 부활의 블랙박스 (0) | 2011.08.08 |