[스페인 문화기행] ② 땅보다 낮지 않고 하늘보다 높지 않은 톨레도<세계일보>

- 입력 2011.09.28 (수) 17:26, 수정 2011.09.29 (목) 01:34

관련이슈 :스페인 문화기행

스페인 유토피아는 결국 사람… 이방인에 대한 배려 남달라… 지친 나그네에 위안 주는 古都

500년 전 가톨릭 이상을 펼친 곳… 마주치는 건물·골목도 눈부셔… 도시 전체가 세계문화유산 등재

500년 전 가톨릭 이상을 펼친 곳… 마주치는 건물·골목도 눈부셔… 도시 전체가 세계문화유산 등재

20110928003940

-

톨레도로 가는 길은 예전과 다르게 많은 주택이 벌판을 메우고 있었다. 그런데 건물과 땅이 구분이 잘 가지 않는다. 벽이나 지붕의 색을 흙의 색과 다르지 않게 사용했기 때문이다. 집이 땅인지, 땅이 집인지 구분이 안 간다. 무채색의 하늘빛이 땅의 경계를 모호하게 만든 것처럼, 집의 색은 하늘 같기도 하고 하늘의 색은 집 같기도 하다. 그렇게 톨레도로 가는 길은 집도 땅도 하늘도 모두가 하나의 색을 이루고 있었다.

톨레도로 가는 길은 예전과 다르게 많은 주택이 벌판을 메우고 있었다. 그런데 건물과 땅이 구분이 잘 가지 않는다. 벽이나 지붕의 색을 흙의 색과 다르지 않게 사용했기 때문이다. 집이 땅인지, 땅이 집인지 구분이 안 간다. 무채색의 하늘빛이 땅의 경계를 모호하게 만든 것처럼, 집의 색은 하늘 같기도 하고 하늘의 색은 집 같기도 하다. 그렇게 톨레도로 가는 길은 집도 땅도 하늘도 모두가 하나의 색을 이루고 있었다.

허허벌판에 언덕이 나타났다. 삐쭉삐쭉한 탑들도 보였다. 드넓은 평원의 한가운데에 고도처럼 떠 있는 톨레도가 눈에 들어온 것이다. 그런데 아무런 여과장치 없이 태양빛을 흡수하고, 뿜어대는 모습에서 에너지가 보이는 듯했다. 현대라는 시간 속에 있으면서도 중세 그대로를 거리낌없이 발산하고 있었던 것이다. 영화의 한 장면처럼 톨레도는 그렇게 중세로의 시간여행을 허락하면서 우리에게 역사적인 휴식을 채워 주려는 것 같았다.

톨레도는 스타일이 아주 강한 도시이다. 500년 전 스페인의 정치적 목적을 세계사적으로 드러내고자 했고, 가톨릭의 종교적 이상을 제시하고자 했던 곳이 바로 톨레도이기 때문이다. 그래서인지 성들은 정치적인 목적과 맞물려 수평적인 형태로 넓게 대지를 덮었고, 사원은 종교적인 이상과 맞닿아 수직적인 형태로 높게 하늘을 찔렀다. 이는 스페인 사람들이 추구하고자 하는 현실적이면서도 이상적인 유토피아 모습과도 닮은 꼴이었다.

스페인의 유토피아는 결국 사람이다. 정치적인 목적도, 종교적인 이상도 사람에 있다는 말이다. 수백 년간 이슬람의 지배를 받았으면서도 스페인 사람들은 그들의 문화를 존중했고, 사람들을 증오하지 않았다. 500년 전 이사벨 여왕이 그라나다를 함락시킬 때, 그녀는 정말 많은 고민을 했다고 한다. 알함브라 궁전이 파괴되는 것을 막기 위하여 조심 또 조심을 하면서 그라나다를 함락시켰다. 이사벨 여왕이 스페인 사람들에게 안겨 준 것은 알함브라 궁전만은 아닐 것이다. 이방인 문화에 대한 존중은 물론 이방인에 대한 배려도 남겨 주었을 것이다.

우아함이란 길을 걸으면서도 느낄 수 있는 것이라는 것을 깨닫게 해주는 톨레도 골목길. 아름다움보다 더 깊이 있고 진한 감동을 주는 우아한 색으로 장식된 담장과 골목길이 이채롭다.

혹자는 이사벨이 이슬람 사람들을 싫어했다고 하지만, 난 그렇게 생각지 않는다. 사람이 정말 싫다면 그들의 문화도 싫은 것이다. 오늘날 유럽의 여러 나라들이 인종차별주의로 어수선하지만, 스페인이 그렇지 않은 것은 이방인 문화에 대한 존중이 인간과 세계에 대한 이해의 폭으로 확장됐기 때문이다. 이사벨의 후손다움이 아직도 강하게 남아 있는 곳이 바로 스페인이다.

이사벨 여왕의 꿈이 서린 톨레도는 건물도 아름답지만 골목길도 아름답다. 도시 전체가 세계문화유산으로 등재된 것도 바로 그런 이유 때문이다. 그중에서도 대성당은 보는 이로 하여금 여러 생각을 하게 만든다. 1227년에 공사를 시작해 1493년에 완성하기까지 266년이라는 시간은 스페인 사람들에게 남다른 의미가 있었을 것이다. 그라나다를 이슬람 지배로부터 해방시킨 다음 해에 대성당이 완성된 것도 우연은 아닐 것이다.

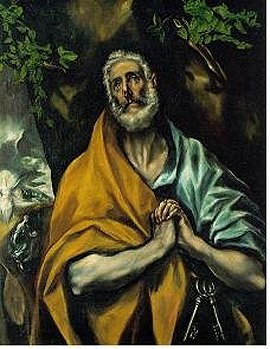

성당 내부에 엘 그레코(El Greco·1541∼1614)의 작품 ‘베드로의 눈물’을 걸어 놓은 것도 다 이유가 있다는 생각이 들었다. 예수의 수제자였으면서 로마 군인들 앞에서 예수를 모른다고 한 베드로, 그는 누구보다도 자신이 미웠을 것이다. 자신으로부터 배신당한 예수를 생각하면서 베드로는 매일 새벽 첫닭의 울음소리와 함께 기도를 하면서 몹시 울었다고 한다. 결국 믿음의 깊이에 관한 이야기이다. 후회하지 않는 믿음, 두려워하지 않는 믿음이 언제 어느 때나 필요하다는 것을 강조하기 위함일 것이다.

엘 그레코의 ‘베드로의 눈물’.

은혜를 받는다는 것이 어떤 느낌인지를 알게 하는 곳이 톨레도의 대성당이다. 스테인드글라스를 통해 들어오는 빛은 신의 은총이 어떤 색인지를 알게 하고, 호두나무로 만든 성가대 의자에서는 신의 나지막한 목소리가 들리는 것 같기 때문이다. 감동을 안고 대성당을 나오니 굳게 닫힌 세 개의 문이 발목을 잡는다. 심판의 날에 살아남은 자들이 통과해야 할 세 개의 문, 그중에서도 가운데 문이 내 심장을 찌른다. ‘용서의 문’이다. 이 문을 통과한 자만이 살아남는다고 했는데 여전히 힘든 말이다. 머리는 가능해도 가슴이 허락지 않기 때문이다.

마음의 짐을 안고 골목길로 발걸음을 옮겼다. 그런데 아기자기한 골목길이 위로라도 하듯이 정겨움을 담아가라고 한다. 마침 현대자동차의 산타페가 우리 앞을 통과했다. 반가움이 앞섰다. 울퉁불퉁한 좁은 골목길을 아슬아슬하게 빠져나가는 뒷모습이 신기하게 보이기도 했다. 중세라면 마차가 또각또각 소리를 내며 운치를 느끼게 했을 텐데 지금은 매연과 빠른 속도가 아쉬움을 남기게 한다.

어느덧 골목길은 그림자가 깊어졌다. 가파른 길가에 집들이 빼곡히 들어서서 그런지 빛은 생각보다 빠르게 자취를 감추고 있었다. 숙소로 발걸음을 재촉했다. 언덕 위에 고즈넉이 자리 잡은 우리 숙소는 엽서에서나 봄직한 아름다운 성이다. 톨레도의 전경이 정말 한 폭의 그림처럼 보였다. 분위기 탓인지는 몰라도 일행들이 아우성이다. 피곤한 상태서 맞았던 스페인의 첫날밤, 마드리드의 파티가 시원치 않았다고 스페인 입성을 다시 축하하자고 했다. 일행 중 한 사람이 스페인 음식과 포도주의 명성을 알아서인지 한턱 쏘겠다고 한다.

톨레도 대성당의 웅장하고 장엄한 맛은 종교건물을 상징하는 또 다른 이름이다. 모두가 한갓 작은 존재임을 깨닫고 순수한 눈물을 흘리게 해주는 곳이다.

지는 해가 술잔과 음식을 색칠했고, 우리들의 얼굴도 붉게 칠했다. 술자리는 제대로 시작도 안 했는데 모두가 붉다. 행복의 색깔이 떠올랐다. 한낮의 무채색이 하늘도 땅도 집도 하나의 색으로 만든 것처럼, 석양은 술잔도 음식도 얼굴도 하나의 색으로 만들었다. 행복이란 모두가 같아지기를 바라는 관념의 세계가 아니라 우리가 서로 다르지 않다는 것을 발견하는 일인 것이다.

깊어지는 밤, 더욱 반짝이는 별을 보며 언덕 위에 우뚝 솟아 있는 톨레도에게 건배를 제의했다. 땅보다 낮지 않고 하늘보다 높지 않은 것이 그대의 존재의미란 것을 잊지 말기를…. ‘톨레도 예찬’을 지어 보았다.

“톨레도 대성당 첨탑에 얼마나 찔렸는지/톨레도의 하늘은 엉덩이가 파랗다/천년 동안 바랜 피가 톨레도의 집들을 물들였다/우아하다는 색, 그것은 사람의 색이다/사람들이 어울려 살기 좋은 곳/톨레도의 언덕에는 포도를 가꾸는 사람들이 여럿 산다/청포도를 잘 키워준 파란 엉덩이 하늘이/이따금 흘린 핏물에 젖어 농익은 포도주/톨레도를 찾는 사람들에게는 행복의 맛이다/천년을 삭힌 지울 수 없는 추억이다.”

어린아이와 같은 피부의 부드러운 색, 그것이 톨레도의 색이다. 하늘이 빚어 놓은 누구도 흉내 낼 수 없는 색, 아름다운 사람의 색이다. 자연과 인간이 어우러져 하나의 색을 만든 톨레도는 영원히 잊을 수 없는 색을 지녔다. 아마도 유네스코 세계문화유산 심사를 맡은 심사위원들도 그 색에 반하지 않았을까.

글·사진=정해광(아프리카미술관 관장), 박재현(경남과학기술대학 교수·시인)

'◀취미와 여행▶ > 세계풍정' 카테고리의 다른 글

| [스페인 문화기행] ① 시간을 초월한 마드리드 (0) | 2011.10.12 |

|---|---|

| [풍경화 명작 기행] ● 프랑수아 자비에 파브르 '아르노강 북변에서 바라본 (0) | 2010.12.21 |

| [풍경화 명작 기행] 카를 구스타프 카루스의 '드레스덴 부근 엘베강 위의 (0) | 2010.12.21 |

| [풍경화 명작 기행] ● 서양 풍경화의 거장 클로드 로랭 '델로스섬의 아이 (0) | 2010.12.21 |

| [풍경화 명작 기행] ● 佛 화가 로베르 들로네의 '에펠탑' (0) | 2010.12.21 |