[전통을 잇는 사람들] 무형문화재 민화장 김만희 씨

잊혀져가는 한민족의 정서와 삶을 화폭에…

20091117003674

- “사람마다 성격에 따라 다르겠지만 저는 부드럽고 따뜻한 그림을 좋아합니다. 일반 대중이 보는 그림은 보고 즐거워야지, 어두운 감정이 생기면 안 되지요. 물론 어두운 표현도 반성을 위해선 필요하지만 아름답고 따뜻한 게 좋아서 이 길을 줄곧 달려왔나 봅니다.”

|

| ◇김만희 민화장이 서울 석관동 작업실에서 ‘작호도(鵲虎圖)’를 그리고 있다. 그는 “기왕에 태어났으면 민화 속의 호랑이나 까치처럼 즐겁게 살다 갈 일”이라고 말했다. |

선사시대 이래 대중이 생활 속에서 장식용으로, 혹은 액을 막고 복을 비는 기원의 용도로 그려온 그림이 바로 민화(民畵)다. 아무도 이 장르에 특별한 관심을 갖지 않던 시절 잘나가던 교사직을 그만두고 전국 각지를 돌며 민화를 채집하는 한편 창작에 40여년째 몰두해온 민화장 김만희(78)씨. 1996년 서울특별시 무형문화재 제18호로 지정받은 그는 팔순을 목전에 둔 고령에도 불구하고 맑은 눈빛과 온화한 목소리로 민화 속에서 살아온 생이 뿌듯하다고 말한다.

|

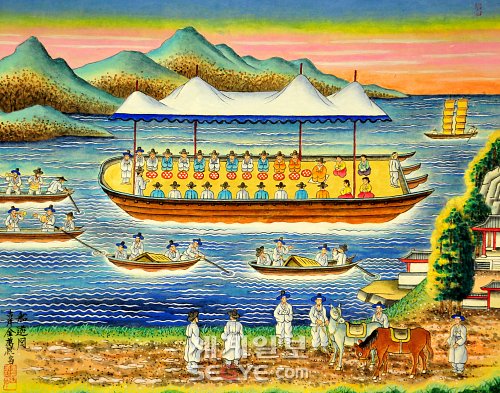

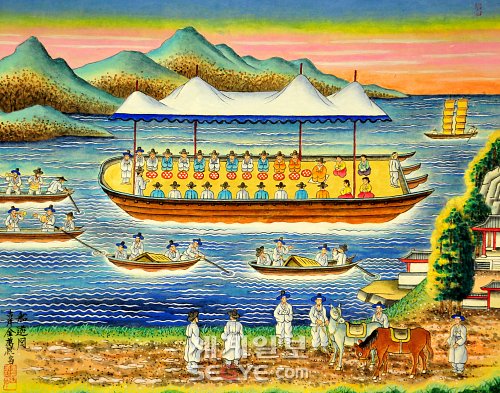

| ◇김만희의 ‘선유도’. 자료를 바탕으로 옛 사람들의 놀이문화를 세밀하게 재현했다. |

민화라는 용어를 처음 쓴 사람은 일본인 야나기 무네요시(柳宗悅)로, 그는 ‘민속적 회화’라는 의미로 이 명칭을 쓰기 시작했고, 그 뒤 ‘공예적 회화’라는 글에서 “민중 속에서 태어나고 민중에 의해 그려지고 민중에 의해 유통되는 그림을 민화라고 하자”고 주장한 바 있다. 그러나 야나기가 민화라는 용어를 쓰기 이전부터 우리나라에는 민화에 대한 개념이 면면이 이어져 왔다. 선사시대 암각화의 물고기, 거북, 사슴, 호랑이 등에서 원초적인 화맥을 찾을 수 있고 고구려 벽화의 사신도나 처용설화의 처용화상 등을 거쳐 십장생도와 화조도, 풍속화로 맥을 이어왔다. 민화와 정통 회화는 ‘감상적 회화성’에 방점을 찍느냐, 아니면 ‘실용적 상징성’에 더 무게를 두느냐에 따라 구분된다.

|

◇(왼쪽)꽃과 나비를 그린 화접도(花蝶圖). 마치 살아있는 듯하다.

◇(오른쪽)호랑이와 까치를 그린 ‘작호도(鵲虎圖)’. 전형적인 민화 중의 하나로 호랑이는 산신령과 동일시되어 나쁜 귀신을 막아주고, 까치는 길조로 여겨 좋은 일만 생기기를 바라는 마음을 상징한다. |

부산에서 태어난 김씨는 초등학교에 다닐 때부터 미술에 관심이 많았고 소질도 있었다. 부친이 초등학교 교사여서 아들의 예술적 기질에 대한 배려도 깊었고, 1944년 대전사범학교에 입학하면서부터 미술 공부를 폭넓게 할 수 있었다. 그는 서울에서 교사 생활을 10여년째 하다가 직장에 매여서는 민화의 현장을 찾을 시간이 도저히 확보되지 않을 것 같아 과감히 외길을 걷기 시작했다. 이후 그는 사찰, 박물관, 도서관, 전시회, 개인 소장가 등 전국 어디나 민화가 있는 곳이면 달려가 사진을 찍고 기록했다.

“1960년대 후반에 박정희 대통령이 새마을사업을 벌이면서 초가집 같은 낡은 것들을 파기하고 잘살아보자고 했을 때 어려서부터 보고 느껴 정이 든 전통적인 것들이 없어진다는 게 허전하고 서운했습니다. 그래서 그걸 기록으로라도 남겨야겠다는 결심을 굳히고 민화를 시작한 겁니다.”

|

| ◇1950년 6·25전쟁 직전의 대전역 풍경을 그린 김만희씨의 풍속화. 김씨는 옛 기억을 되살려 150여점의 풍속화를 그렸다. |

그는 처음에는 이런 그림을 해도 될지, 아무도 관심을 가지지 않아서 외로웠다고 했다. 하지만 1972년 국립공보관에서 첫 전시를 열자 반응이 아주 좋아 일생을 두고 매달려볼 만한 가치가 있다는 확신을 하게 되었다고 술회했다. 이후 민화 인구가 많이 늘어 사단법인 한국전통미술인회까지 꾸려 회장직을 오랫동안 역임하기도 했다. 그는 요즘 풍속화에 특히 역점을 두고 있다. 기억을 되살려 기록이 남아 있지 않은 근현대의 풍물들을 세필로 그려내는 작업이 그것이다. 6·25 직전의 대전역 광장 풍경이나 시장 상인들의 모습 같은 흥미로운 그림들도 있지만 주로 농촌의 옛 풍속과 생활사에 집중해왔다.

일제강점기를 거쳐 6·25와 가난과 개발독재와 군사정권과 민주화 시기를 힘겹게 지나왔다는 김만희씨. 그는 “한국 사람들이 조금 성급한 편인데 민화의 둥글둥글한 세계처럼 오순도순 웃으며 살아갔으면 좋겠다”며 “우리는 좀 있으면 갑니다만 아무쪼록 후손들이 우리보다는 행복하기 바란다”고 말했다.

글 조용호 선임기자, 사진 남제현 기자 jehyun@segye.com

-

- 기사입력 2009.11.17 (화) 23:26, 최종수정 2009.11.17 (화) 23:25

-

- [ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단 전재 및 재배포 금지]