원로·중견작가 9인 진솔하게 써내려간 가족과 삶 이야기

현대문학 55주년 기념 자전소설집 ‘석양을 등에 지고…’

20100226003343

소설을 배우는 초보자들에게 선생이 요구하는 것 중 하나는 자신이 가장 잘 아는 것부터 쓰기 시작하라는 주문이다. 연륜이 쌓이면 픽션을 자유자재로 운용할 수 있겠지만 초기에는 자신에게 가장 절실한 이야기를 써내려가야만 울림이 클 수밖에 없기 때문일 것이다. 많은 작가들의 초기작에 자신의 생체험이 녹아 있거나 가족사와 연관된 작품들이 포진하는 이유도 이런 맥락일 터이다. 원숙한 경지에 들어선 원로급 작가에서부터 노련한 중견작가들까지 새삼스럽게 자신이 ‘가장 잘 아는 이야기’를 다시 붙든다면 얼마나 깊고 세련된 무늬가 새겨질까. 현대문학 55주년 기념으로 출간된 9인(박완서 이동하 윤후명 김채원 양귀자 최수철 김인숙 박성원 조경란)의 자전소설집 ‘석양을 등에 지고 그림자를 밟다’(현대문학)가 흥미로운 이유다.

소설을 배우는 초보자들에게 선생이 요구하는 것 중 하나는 자신이 가장 잘 아는 것부터 쓰기 시작하라는 주문이다. 연륜이 쌓이면 픽션을 자유자재로 운용할 수 있겠지만 초기에는 자신에게 가장 절실한 이야기를 써내려가야만 울림이 클 수밖에 없기 때문일 것이다. 많은 작가들의 초기작에 자신의 생체험이 녹아 있거나 가족사와 연관된 작품들이 포진하는 이유도 이런 맥락일 터이다. 원숙한 경지에 들어선 원로급 작가에서부터 노련한 중견작가들까지 새삼스럽게 자신이 ‘가장 잘 아는 이야기’를 다시 붙든다면 얼마나 깊고 세련된 무늬가 새겨질까. 현대문학 55주년 기념으로 출간된 9인(박완서 이동하 윤후명 김채원 양귀자 최수철 김인숙 박성원 조경란)의 자전소설집 ‘석양을 등에 지고 그림자를 밟다’(현대문학)가 흥미로운 이유다.

개인사에서 가까운 이의 죽음이야말로 가장 큰 상처로 남을 수밖에 없다. 올해로 등단 40주년을 맞는 박완서(79)씨는 표제작 ‘석양을 등에 지고 그림자를 밟다’에서 남편과 외아들을 3개월 간격으로 보내야 했던 아픔을 술회한다. 참척의 고통에 몸부림치던 이야기는 이미 에세이집으로 출간되기도 해서 어지간히 알려진 이야기이긴 하지만 세월이 아무리 흘러도 지워지지 않는 기억은 비록 담담한 톤으로 전개해도 여전히 아프게 읽힌다. 박씨는 이탈리아 여행지에서 파바로티의 노래를 듣다가 문득 한 번도 해외여행을 해보지 못하고 젊은 나이에 떠난 아들을 떠올리면서 “목 놓아 울고 싶은 격정에 사로잡혔다”고 고백한다.

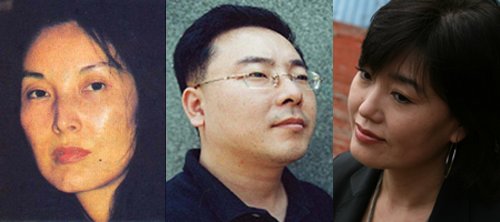

◇박완서씨 ◇윤후명씨 ◇조경란씨

절필하다시피 살아온 양귀자(55)씨는 8년 만에 선보인 ‘단절을 잇다’를 통해 셋째 오빠의 죽음에 대해 비로소 이야기한다. 고교시절까지 그림에 천재적인 재능을 보여주었던 오빠는 미대에 들어갔다가 알코올 중독자로 변신하여 무섭게 달려오는 기차 앞으로 뛰어들어 생을 스스로 마감하고 말았다. 양씨는 “글자와 글자 사이의 아주 짧은 침묵, 언뜻 지나가는 감정의 물결 한 줄기, 그런 것들 속에 진실이 담겨진다. 이것이 문학의 혹은 예술 전반의 숙명이다. 오빠도 나처럼 그 덫에 갇혔던 사람이다. 나는 뻔뻔하게 빠져나왔고 오빠는 온몸으로 대항하다 함몰했다”(158쪽)고 먼 세월 저쪽의 오래된 아픔을 이제야 정리한다. 윤후명(64)씨는 ‘모래의 시’에서 암에 걸려 투명한 의식 상태에서 임종을 맞이해야 했던 모친이 “어떡하니…”를 연발하던 안타까운 기억을 떠올린다. 그 허공을 향한 말은 “생생한 정신으로 죽음에의 여행을 떠나야 하는, 안 떠나려야 안 떠날 수가 없게 된 막다른 골목의 마지막 말. 어떤 위안도 소용이 안 닿는 말. 꽃 한 송이를 바치는 따위의 어설픈 짓거리로는 범접할 수 없는 말”이었다고 그는 썼다.

◇김채원씨 ◇박성원씨 ◇김인숙씨

6년 만에 새 작품을 발표한 김채원(64)씨는 시적인 문체로 풀어가는 ‘등 뒤의 세상’에서 “살아오는 동안 누구의 가슴속에도 들어가 남지 못했으며 누구도 나의 가슴속에 들어와 있지 않은” 것 같은 삶에 대해 성찰한다. 그네는 노년에 접어들었어도 여전히 잡히지 않는 ‘나’에 대해 이렇게 묻는다. “스스로 설명하기에도 난해한 구석이 있는 이 아픔들, 구석구석 수치감을 자아내게 하는 지나간 시간의 기억들, 인생에 대한 초라한 노력들, 과녁이 되었던 자아와 싸우던 날들…. 나를 놓아버리고 죽음에 이르도록까지 되어서 가 닿아야 할 곳은 어디일까. 어머니, 아내, 연인, 형제, 친구, 여자, 인간이라는 이름들….”(133쪽) 굳이 이런 회한들이 작가에게만 한정되지 않는 것이기에 읽는 이들의 가슴도 젖어들게다.

김인숙(47)씨는 ‘해삼의 맛’에서 대학시절 세 들어 살던 집 부부의 기막힌 삶의 비운을, 박성원(41)씨는 여행에 빠져들었던 자신이 글을 쓰는 것이야말로 아주 긴 여행의 시작임을 자각하는 과정을 ‘어느 날 낯선 곳’에 담았다. 이 밖에도 이동하(68), 최수철(52), 조경란(41)씨는 각각 ‘감나무가 있는 풍경’ ‘페스트에 걸린 남자’ ‘봉천동의 유령’ 등에 묻어두었던 이야기들을 펼쳐놓았다.

조용호 선임기자

- 기사입력 2010.02.26 (금) 17:35, 최종수정 2010.02.26 (금) 17:34

'◀문학 및 독서▶ > 책과 칼럼' 카테고리의 다른 글

| 퇴계 이황과 남명 조식의 性 견해차 (0) | 2010.06.04 |

|---|---|

| [조정진 기자의 冊갈피] 곤충학자 파브르와 김진일 교수의 100년 만의 조우 (0) | 2010.03.06 |

| [책]좋은 이별(김형경 지음/푸른 숲 펴냄) (0) | 2010.01.29 |

| 서울의 모습 제대로 알고 있나요?부산대 강명관 교수 ‘사라진 서울’ 출간 (0) | 2010.01.14 |

| 잉카제국 왜 허망하게 무너졌나① 동물성 전염병에 대한 면역력이 없었다 (0) | 2010.01.09 |

[속보] 문의폭주중! 운전자보험 1만원으로 가입하는 요령

[속보] 문의폭주중! 운전자보험 1만원으로 가입하는 요령