[전명윤의 아시아 문화기행] 천년 넘게 시인·묵객들에게 영감 준 ‘천하제일 호수’

경제도시였던 덕분에 왕조가 망한 뒤에도 쇠락 겪지 않고 번영

20090709003555

-

허장성세(虛張聲勢). 중국을 여행하다 보면 이 말처럼 마음에 와 닿는 말이 없다. 어디를 가나 천하제일(天下第一)이라는 말을 달고 사는 사람들. 자기들의 영토를 천하(天下), 중원(中原)이라 부르며 영토 밖 사람들을 오랑캐라 비하했으면서도, 그렇다면 천하를 수중에 쥐었단 이야기임에도 불구하고 중국 사람들은 천하에 집착한다. 마치 손에 쥔 그 단어를 애용하지 않으면 사라져 버리기라도 하는 듯…. 중국을 여행하며 수많은 천하제일에 속아왔던 터이지만, 그럼에도 천하라는 말이 유포하는 묘한 매력은 어쩌질 못하나 보다. 상하이에 잠시 머물 일이 있었는데, 굳이 짬을 내 천하제일의 호수라는 서호를 보기 위해 항저우로 내려가는 길이다. 사실 항저우는 처음도 아닐 뿐만 아니라 한 달쯤 살았던 적도 있다. 하지만 그때는 겨울이라, 서호의 운치는 찾아볼 수 없었기 때문에 사실 서호를 즐기는 건 이번이 처음이다.

|

| ◇서호 10경 중 여름의 풍경인 곡원풍하. |

중국에 대한 글을 쓰며 노상 하는 말이지만, 중국의 변화는 정말 놀랍다. 4년 만의 방문인데도 길이 낯설 정도다. 애써 항저우 시외버스터미널에서 서호까지 가는 버스노선을 알아왔는데, 그 사이 주요 지역만 압축 연계하는 관광버스가 생겨 두 번이나 버스를 갈아타야 하는 수고를 덜 수 있었다.

서호, 중국인들이 말하는 천하제일의 호수. 조선시대 선비들의 영원한 우상이었던 동파 소식의 발자취가 남아 있는 곳. 5월의 서호로 향하는 발걸음은 기대에 부풀었다. 호수 하나를 두고 벌어진 진실과 가상의 이야기는 얼마나 넘쳐나는가?

|

| ◇중국인들의 삶의 본보기, 악비. |

하늘에 천당이 있다면 땅에는 쑤저우와 항저우가 있다는 말은 중국인들이 항저우라는 도시에 보내는 가장 애정어린 표현 중 하나다. 모든 것이 부족하던 시절에도 항저우는 풍부한 수량과 비옥한 토지로 인해 끼니를 거르는 사람이 없었다고 한다. 무엇보다 7세기 이후 수나라에 의해 건설된 경항대운하(京杭大運河)는 일찍부터 항저우를 중국 강남과 강북을 연결하는 물류의 중심지로 만들어 놨다. 이후, 나약하던 한족 왕조 송(宋)이 그 전의 수도였던 카이펑(開封)을 빼앗기고 항저우로 수도를 옮겼으니 그게 바로 남송정권이다.

|

| ◇진회는 오늘도 침을 맞고 있다. |

중국 역사에서 특이한 점의 하나는 항저우가 원래 경제도시였던 탓에 왕조가 망한 뒤에도 큰 쇠락을 겪지 않고 오늘날까지 흘러왔다는 점이다. 시안, 뤄양, 카이펑 등 멸망당한 수도들이 겪었던 파괴의 칼날을 항저우만큼은 피해 왔던 셈이다. 심지어 남송정권을 멸망시키고, 한족들에 대한 극심한 차별정책을 펼쳤던 몽골족의 원(元)은 항저우를 아예 제2의 수도처럼 대했다. 파괴하기는커녕 황제가 직접 관리하는 도시였음은 동방견문록에조차 등장하는 사실이다.

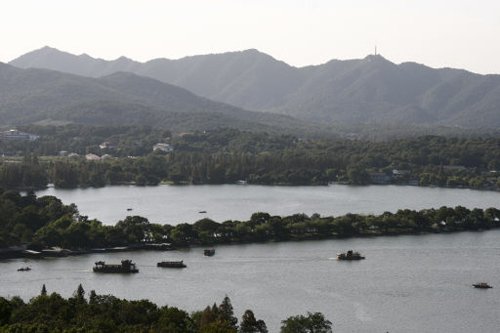

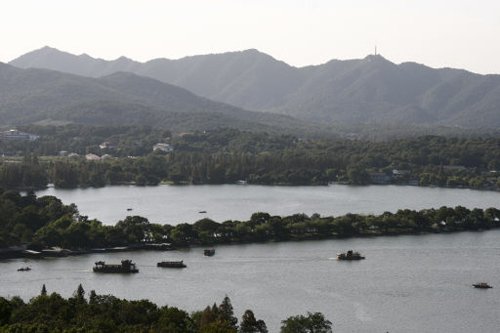

서호는 이런 영원한 번영의 도시 항저우의 상징과도 같은 곳이다. 동서 3.2㎞, 남북 2.8㎞의 크기를 자랑하는 인공호수인 서호는 1400여년 넘게, 중국의 수많은 시인묵객들에게 창조적인 영감을 불어넣었던 곳으로 더 유명한데, 특히 당현종과 양귀비의 사랑을 장한가를 통해 노래한 백거이, 당송 팔대가의 한 사람이었던 소동파는 서호를 단순한 호수가 아니라 중국 문화의 집대성으로 만들어버린 주범들이다. 특히 백거이와 소동파는 항저우 일대의 지방관을 역임한 데다 서호의 2대 제방―현재는 다리처럼 쓰이고 있는―인 백제(白堤)와 소제를 쌓아 오늘날의 서호를 만드는 데 이바지한 사람으로도 손꼽힌다.

서호의 볼거리는 호수 그 자체이기도 하지만, 서호십경(西湖十京)이라 불리는 10가지의 소경이야말로 서호 구경의 백미로 손꼽힌다. 이 열 가지는 계절별, 시기별 풍경의 특징 중 하나이기 때문에 다 보기 위해서는 1년 내내 서호 주변에 살아야 한다.

호수를 가로지르는 제방 백제에 눈이 내린 후, 다리 가운데부터 녹기 시작할 때 마치 다리가 끊어진 것같이 보인다는 겨울풍경의 대명사 단교잔설(斷橋殘雪) 같은 경우는 지구온난화가 극심한 요즘 같은 때는 평생에 한번 볼까 말까한 풍경이 될 수도 있다. 그런가 하면, 새싹이 돋을 무렵 물안개와 함께 어우러진 몽환적인 아침 풍경의 대명사 소제춘효(小堤春曉)나, 해질 무렵 서호 밖 남쪽의 불교사원 정자사에서 치는 종소리의 아련함을 즐기는 남병만종(南屛晩鐘) 같은 정취는 시기만 잘 맞춰 서호를 방문한다면 언제든 접할 수 있는 일상의 모습이기도 하다.

|

| ◇백거이가 조성한 백제. |

서호에 어찌 풍경만 있을까? 남송의 명장이자 불후의 충신으로 추앙되고 있는 악비 장군의 사당도 서호 입구에 있어 이 일대를 방문한 이들을 잠시 숙연하게 한다.

지나친 문치로 중국 역사상 가장 허약했던 왕조라는 평을 받는 남송은 북방 금나라의 침입으로 그전의 수도였던 카이펑이 함락되었음에도 정신을 못 차리고 있었다. 언제나 위기 때에는 현실론을 빙자한 비겁함이 세상을 지배한다. 당시의 조야는 화의론의 진회와 주전론의 악비가 대립하고 있었다. 당시의 상황으로만 본다면 악비의 연이은 승전으로 약간의 고토를 회복하던 시기였지만, 재상이던 진회는 악비를 군사적 모험주의자로 봤다. 일정 부분 타당한 이 말은 당시 두 나라 사이의 장군 하나의 재능만으로는 메울 수 없는 국방력의 차이도 실재했기 때문이다. 문제는 진회의 수법이 너무나 비열했다. 결국 악비는 39살의 젊은 나이로 누명을 쓴 채 처형된다.

|

| ◇동파 소식의 발자취가 어린 소제의 풍경. |

억울함과 한, 그리고 당대의 열망이 증폭된 그의 죽음에 민중은 그를 영웅으로 만들었다. 오늘날 악비의 사당 안뜰에는 악비를 죽음으로 몰고 간 당시의 재상 진회의 석상이 오라에 묶인 채 무릎을 꿇고 있다. 이미 900년 전의 일이건만 지금도 사람들은 진회의 석상에 침을 뱉는다. 얼마나 오가는 사람마다 뱉어댔으면 제발 침 좀 그만 뱉으라는 애원의 표지판이 붙어 있겠는가. 진회의 석상을 사진 찍는 도중에도 하루에 담배를 두세 갑쯤 피우는 듯한 가래소리의 주인공이 진회의 얼굴을 향해 침을 날렸다.

당대의 승부와 사후의 평가는 이처럼 다르고, 비명에 간 지도자를 바라보는 사람들의 애틋함을 넘어선 분노는 1000년의 세월을 갈랐다. 침으로 범벅이 된 진회를 바라보며 동양에서 말하는 역사의 무게와, 사람은 죽어서 이름을 남긴다는 말의 의미가 새삼스레 다가온다.

나에게 서호는 참 특별했다. 단지 호수 하나로 보기는 어려운, 실타래처럼 얽혀 있는 수많은 인물들의 이야기, 그걸 부담스럽지 않게 풀어내는 저 잔잔한 물길은 중국의 모든 것을 허장성세로 표현했던 나의 방정맞음을 질타하기에 충분했다.